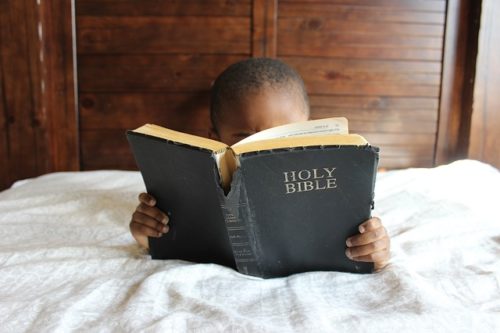

「聖書」は世界中で広く知られ、世界中で既に数十億部も発行されている書物です。

しかし、日本ではキリスト教徒が少数派なこともあって、なかなか馴染みがありません。が、その内容に興味がある方は少なくないと思います。

ということで、

について、

「誰が」

「いつ」

「どこで」

「なぜ」

「どのように」

「何を」

書いたのか――いわゆる5W1Hの視点から整理していきます。

そうすることで、「聖書は信頼できるのかどうか」を考える第一歩としたいと思います。

なお、この記事は、過去に掲載した下記の記事の内容から要点を抽出して、キリスト教のことをよく知らない人やキリスト教初心者の方にも分かりやすいかたちになるように、簡潔に要約したダイジェスト版(まとめ)です(内容を加筆修正しているところもあります)。

興味を持たれた方は是非、上記の記事もご一読ください。

聖書に何が書いてあるのかについて、もう少し詳しく知りたい方は下記もご覧ください。

何が・どのように書かれているか(What・How)

聖書は 一人の著者が書いた一冊の書物ではなく、

です。

具体的には、

- イエスの登場以前に成立したユダヤ教の文書群(39冊)を旧約聖書

- イエスの登場以降に書かれた文書群(27冊)を新約聖書

と呼びます。

旧約聖書と新約聖書を合わせた全66冊の文書集(聖書)に共通している大きなテーマは

と言えます。

旧約聖書の大部分はヘブライ語で書かれていますが、一部にはアラム語が用いられています。

新約聖書にはギリシャ語が用いられています。

聖書は単なる事実の列挙ではなく、物語、手紙、詩歌、法令、預言などさまざまな表現形式を含みます。

そのため、

必要があります。

例えば、詩歌としての部分は象徴・比喩を多く含み、歴史記述としての部分は時代背景や文化・言語の違いを内包しています。

ですから、読むときには「この部分はこういうジャンルだ」と意識し、ジャンルに応じた読み方をすることが、誤解を避けるポイントとなります。

誰が・いつ・どこで書いたか(Who・When・Where)

実際のところ、誰がいつどこで聖書を書いたか、はっきりとしたことはよく分かっていません。

けれども、

とされています。

です。

なぜ書かれたか(Why)

先に聖書は、 一人の著者が書いた一冊の書物ではなく、多くの著者が何世紀にもわたって広範囲な場所で書いた66冊の書物が集まった「文書集」 だと言いました。

しかも、この多種多様な文書集に共通の一つのテーマ(神が人を救う物語)があるという訳ですから、これはまさに神のみが成せる業。

つまり

と言えます。

では、なぜ神は聖書を書いたのか―その理由・目的は、一言で言えば

そして、そのことを通して、

です。

まとめ

聖書は書かれた時代や地域、作者や様式も異なった66冊の書物が集められた文書集。

なのにもかかわらず、その中に一つの統一的なテーマ(神が人を救う物語)を見出すことができる不思議な書物でもあります。

あなたはそこに超自然的な神の業を認めますか。